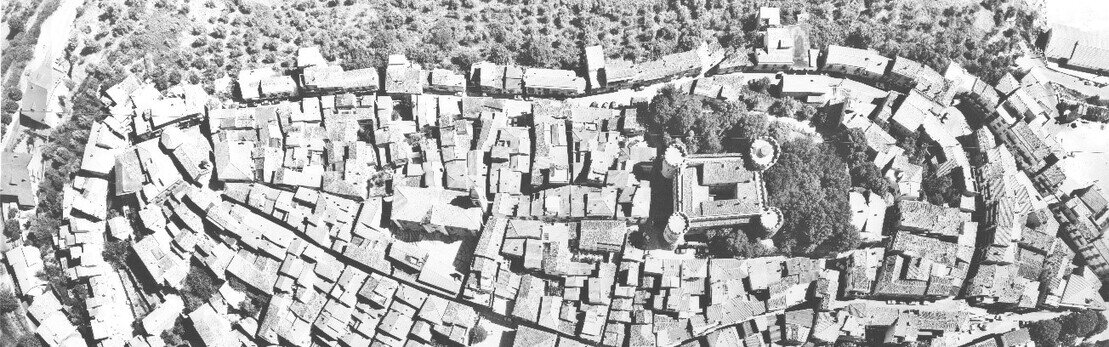

La formazione del centro urbano di Monteroduni

La formazione del centro urbano

Nel

X secolo ebbe inizio l’importante fenomeno dell’incastellamento anche

nella valle del Volturno, cioè ebbero qui inizio una serie di vicende,

protrattesi per tutto l’XI secolo, ricche di effetti sull’assetto insediativo

dei territori tenuti in quel periodo prima dai longobardi e poi dai normanni.

L’esito fu la concentrazione della popolazione rurale, fino ad allora sparsa

nelle campagne in nuclei a vocazione agricola più o meno piccoli, sorti intorno

alle precedenti ville romane o intorno a chiesette rustiche, in nuovi siti

individuati in corrispondenza delle alture dei versanti montani dalle quali si

poteva meglio controllare le aree pianeggianti e, soprattutto, le vie di

comunicazione, e si poteva meglio approntare la difesa dalle incombenti minacce

di scorrerie. Di fatto, il fenomeno dell’incastellamento, iniziato nella Valle

del Volturno dopo le incursioni saracene e la distruzione nell’881 dell’importante

abbazia benedettina di S. Vincenzo al Volturno, ha poi determinato l’odierno

assetto insediativo della stessa Valle, con la genesi dei centri urbani che

oggi ne caratterizzano la suddivisione amministrativa comunale.

Il Chronicon

Volturnense, importantissima fonte della prima metà del XII secolo, riporta

le notizie della cessione in affitto, con contratti notarili di durata

ventinovennale e obbligo di difesa, di diversi tenimenti del cenobio

benedettino in corrispondenza dei quali ebbero origine i nuclei urbani cosiddetti

“incastellati” di Castellone (Castel S. Vincenzo) nel 945, di Colle

Castellano-Olivella (Montaquila) nel 962, di Cerasuolo nel 962, di Fornelli nel

972, di Scapoli nel 982, di Vacchereccia (Rocchetta Nuova) nel 985, di Colli

nel 988, di Cerro nel 989, oltre ai castelli poi abbandonati di Valle Porcina e

Santo Stefano (vds. Richard Hodges, Villaggi altomedievnell’Alta Valle del

Volturno, Almanacco del Molise, Vol. II, 1992); AA.VV., L’antica terra

vulturnense, Volturnia Edizioni, 2009, pag. 47-49). Lo stesso Chronicon

non riporta, invece, alcuna notizia riguardante Monteroduni. L’esclusione è nondimeno

spiegabilissima, dato che Monteroduni non era compreso nella Terra Sancti

Vincenzii, bensì faceva parte della confinante diocesi e del gastaldato

longobardo, poi contea normanna, di Isernia, quando invece nel Chronicon

e negli altri cartulari benedettini sono riportati solo atti e accadimenti che

riguardavano i beni amministrati dalla stessa Abbazia.

Il

fenomeno dell’incastellamento non fu limitato esclusivamente a questa parte del

territorio regionale, dove certamente fece da volano l’opera dei monaci

volturnensi, ma fu un fenomeno esteso all’intero ducato longobardo di

Benevento, e perciò pure a tutto il Molise. Infatti, nei vari gastaldati

longobardi molisani e quindi, per quello che qui interessa, anche nel

gastaldato di Isernia. Esso ebbe i suoi esiti con la formazione di diversi

nuclei urbani murati, o dotati o di recinti fortificati, o di castelli-residenza,

o di torri isolate, come Bagnoli del Trigno, Pescolanciano, Carpinone, Castelpetroso,

Macchiagodena, Frosolone, Pesche, Macchia d’Isernia (vds. Gabriella Di Rocco, Castelli, viabilità e paesaggi del Molise

medievale, Edizioni Spolia, 2016). Si

consolidò ultriormente, poi, con l’assetto amministrativo voluto dai nuovi

signori normanni succeduti intorno al Mille ai Longobardi.

Purtuttavia,

e nonostante la scarsità di notizie reperibili dalle poche fonti documentali disponibili,

è impossibile pensare che il territorio di Monteroduni sia rimasto estraneo

agli accadimenti legati all’incastellamento svoltisi in quel periodo,

considerato che il colle di Monteroduni rappresentava un privilegiato punto di

osservazione e di controllo della sottostante piana, posta proprio all’ingresso

della contea di Isernia, e dell’importante nodo viario rappresentato

dall’incrocio fra la Via Latina e la Via Francisca – una sorta di

antesignane delle odierne strade statali 85 “Venafrana” e 158 “Della valle del

Volturno” – che ivi transitavano (vds. https://www.geamonteroduni.org/files/12---LA-VIA-ROMANA.pdf). Inoltre, nella stessa piana, fertilissima,

ricca e frequentata dalle età più antiche, come la ricerca archeologica ha

mostrato, erano presenti diversi insediamenti a carattere rurale i cui abitanti,

in quello stesso periodo, avvertivano sempre più forte l’esigenza della difesa

dalle scorrerie saracene – si ricordi che la vicinissima abbazia di S. Vincenzo,

come si è detto, fu distrutta nell’881 proprio dai Saraceni, i quali

necessariamente dovettero transitare nella piana di Monteroduni per raggiungere

il monastero volturnense. Così si presentava il territorio di Monteroduni nella

seconda metà del X secolo, vale a dire nel periodo in cui ebbe inizio e trovò

maggiore sviluppo l’incastellamento.

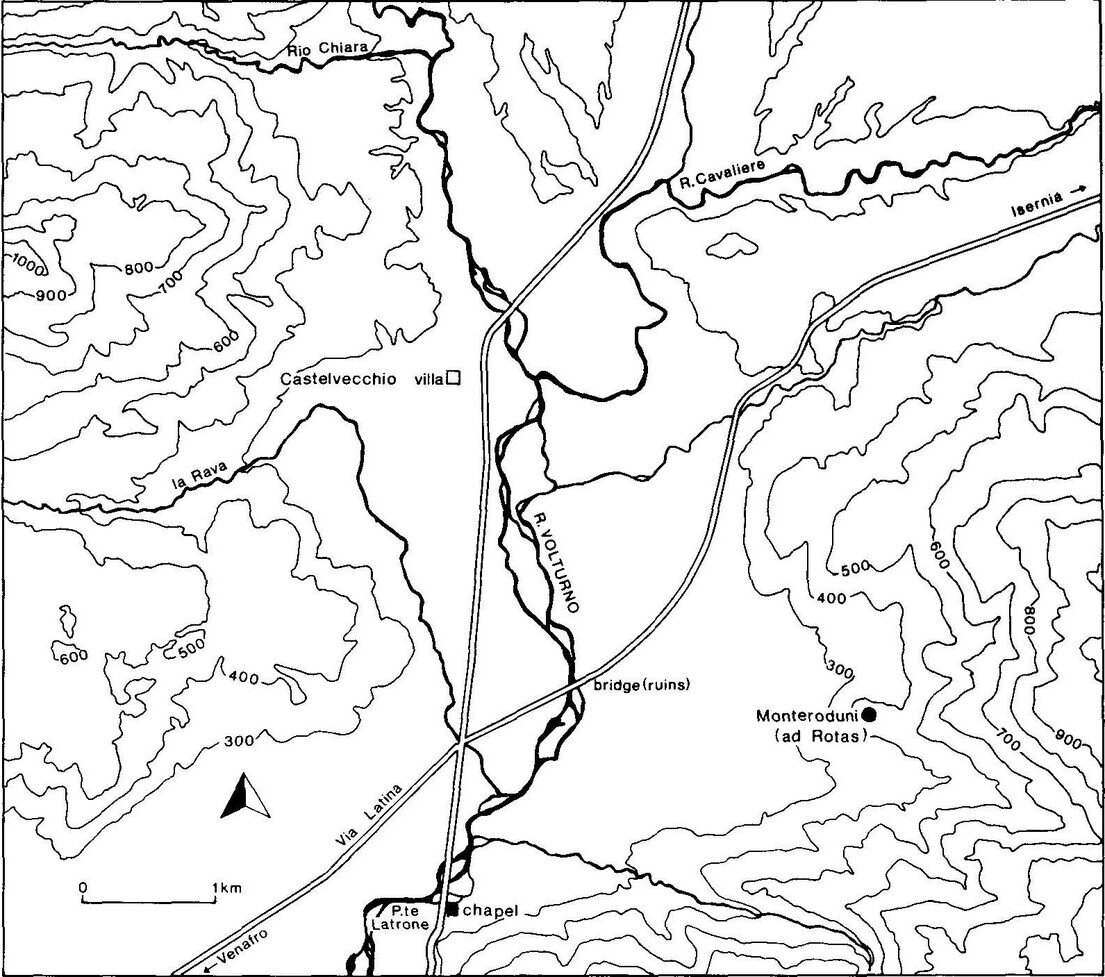

Mappa del territorio di Monteroduni con l’indicazione della Via Latina e della Via Francisca. Da Richard Hodges, Papers of the British School at Rome, volume 58, novembre 1990

In

questo stesso periodo la terra di Monteroduni apparteneva al conte Landolfo il

Greco di Isernia cheaveva appena ricevuto in assegnazione, con Diploma di

Concessione del 5 maggio 964, l’intero gastaldato/contea di Isernia (compreso,

all’incirca, tra le valli dei fiumi Trigno, Sangro e Volturno) dai potenti fratelli

Pandolfo I Capodiferro e Landolfo III, principi associati in co-reggenza sul

trono longobardo di Benevento e Capua. Ottenuta la contea, il comes Landolfo,

e poi il figlio Landenolfo, vollero rafforzare il loro controllo sul vasto

territorio amministrato con la costruzione di castelli e fortificazioni in

corrispondenza dei punti strategicamente più importanti, fra i quali, si

ripete, non poteva non essere compreso Monteroduni.

Un’altra

considerazione, non marginale, porta a ritenere che il nucleo incastellato di

Monteroduni sia proprio di origine longobarda (fine X secolo – prima metà XI

secolo), ed è la consacrazione del colle a S. Michele. Infatti i longobardi

adottarono l’Arcangelo come loro santo, avendo in lui individuato delle

prerogative simili al dio pagano Wotan, il dio-guerriero venerato dalla

tradizione germanica e particolarmente funzionale al mantenimento della

struttura sociale e politica del Regnum Longobardorum, tanto da nutrirne

fervida devozione nel “santuario nazionale” di

Monte Sant’Angelo del Gargano, meta di pellegrinaggio tramite la Via Sacra Longobardorum

– oggi chiamata Via Micaelica – una delle grandi direttrici di

peregrinazione medioevale, con Gerusalemme, Roma e Santiago di Compostela.

In definitiva,

si può fissare l’origine del centro abitato di Monteroduni nell’arco

temporale che va dal 964 a tutta la prima metà del 1000, cioè dall’ultimo

scorcio del periodo longobardo al conseguente avvento dei Normanni.

E nel

1105 compare per la prima volta il nome “Rodoni”, che segue l’appellativo

topografico “monte”, nella cosiddetta Conferma

della concessione del Monastero di S. Benedetto di Monteroduni del conte Ugo di

Molise all’abate di Montecassino Oderisio

(un importane documento conservato nell’Archivio dell’Abbazia di Montecassino con

il quale il conte normanno Ugo di Molise appunto concede all’abate di

Montecassino i due monasteri di S.

Petrum in Sexto e di S.

Benedictum in monte Rodoni).

Sarebbe

davvero molto interessante poter disporre di una seria indagine filologica sul

nome “Rodoni”, traslitterato in “Odonis” nel successivo documento del 1182

cosiddetto Privilegio di papa Lucio III a Rainaldo vescovo di Isernia (di

cui è conservata una copia del 1625 nell’Archivio Capitolare Diocesano di

Isernia), che forse potrebbe svelare aspetti e significati dirimenti che finora

sono sconosciuti. In mancanza occorre rifarsi alle ipotesi avanzate dai diversi

studiosi, monterodunesi e non, che si sono occupati della questione.

Giuseppe

De Giacomo ritiene che il nome “Roduni” provenga

dalla “città” romana di Rotae. Opinione questa peraltro largamente

condivisa nel paese per l’immediata e fin troppo facile assonanza fonetica con

il toponimo Ad Rotas-Rotae della Tavola di Peutinger. Il De Giacomo, poi,

trovando

delle incongruenze nella presunta localizzazione di Rotae in località

Socce-Camposacco-Paradiso (vds. Monteroduni dalla Preistoria al Mille,

Lamberti Editore, 1988, pag. 86-87),

localizza Rotae nell’odierna contrada Grotte, nonostante i riscontri

archeologici effettuati dalla Soprintendenza del Molise nel 1989 indichino per il

sito di tale contrada tutt’altra destinazione.

Don

Antonio Mattei, pur condividendo la

possibiltà dell’esistenza di un villaggio chiamato Rotae in località

Camposacco-Paradiso (risalente, secondo il Mattei, al 2000

a.C. e perciò fondato da popoli immigrati Italici Osco–Umbri), esclude la provenienza del toponimo “Roduni” da

Rotae e, attingendo dalla Vita di Fabio Massimo di Plutarco, a

sua volta teorizza la derivazione di tale stesso toponimo dal nome latino Olotronus

del fiume Volturno, nome che avrebbe anche indicato la catena dei monti del

Matese a cui si allacciava il colle di Monteroduni (vds. Memorie

storiche di Monteroduni, 1994, pag. 2).

Paolo

Nuvoli si pone su tutt’altra posizione

(vds. La tavola di Peutinger in area sannitica,

Edizioni Vitmar, 1996, pag. 256 e prec.). Infatti, il Nuvoli, facendo propria la diversa ipotesi di Ernesto

Giammarco, insigne glottologo e storico del periodo longobardo in Abruzzo e

Molise – ipotesi alla quale hanno aderito anche altri auterovoli storici quali Angelo

Viti (vds. Note di diplomatica ecclesiastica sulla contea di Molise,

Arte tipografica, Napoli, 1972, pag. 34) e Domenico Caiazza (vds. Il

territorio tra Matese e Volturno, note di topografia storica, in Atti

del convegno di studi sulla storia delle foranie della Diocesi di Isernia‐Venafro,

1994, pag. 32) –, ribadisce che “Roduni” derivi dal nome longobardo (Mons

Rodonis) della persona alla quale era stato dato in possesso quella parte di

territorio della contea di Isernia.

Orbene, escludendo per “Roduni” la provenienza da

Ad Rotas-Rotae, perché priva del benchè minimo riscontro di natura

archeologica o documentale, ed escludendo pure la infondata ipotesi del Mattei,

sembrerebbe convincente, invece, quest’ultimo ragionamento sulla radice

longobarda del toponimo Monteroduni, che quindi significherebbe Monte di

Rodo o di Hordo, dove appunto Rodo e Hordo sono

nomi personali longobardi.

A

rafforzare detta nuova ipotesi depone il fatto che sono diverse le derivazioni

etimologiche d’origine longobarda che si ritrovano in tanti altri toponimi come

“Guardia”, “Gualdo”, “Galdo”, “Gallo”, che derivano dal germanico “wald”, bosco.

O come “Guasto”, “ Vasto”, da “wosti”, deserto, luogo incolto. O, ancora, ed è

il caso di Monteroduni, da nomi personali preceduti da termini geomorfici, come

Rocca Machenolfi, Rocca Sassonis, Maccla de Godino, eccetera.

E questa stessa supposizione appare ancor più convincente se inquadrata nel

contesto storico creatosi nel 964, quando la terra di Monteroduni apparteneva ai

conti longobardi di Isernia Landolfo il Greco e poi al figlio Landenolfo, che nella

stessa città avevano già il loro castello (vds. Franco Valente, Isernia,

origine e crescita di una città, Edizioni Enne, 1982, pag. 121-127) e

perciò, verosimilmente, affidarono il nuovo castello di Monteroduni a un

signore a loro legato da vincolo di vassallaggio.

Che

il nome di questo signore fosse stato Rodo, o Hordo, o altro

foneticamente simile, non è dato sapere con certezza. Come si è detto, si

ribadisce anche chiusura che in assenza di nuovi e persuasivi riscontri

documentali, rimane solo da rivolgere l’attenzione alla ricerca filologica dell’etimo

affinchè si abbia l’interpretazione più corretta possibile di Roduni.

Di Stefano Biello

ing.stefanobiello@gmail.com